CORDONS

Précarité des mamans solo en Wallonie et à Bruxelles

« Cordons » est un projet d’exposition qui va, sous forme de reportage, à la rencontre d’une multitude de mamans solo vivant durement la monoparentalité en Belgique francophone. Nous les avons rencontrées notamment chez elle, dans des maisons d’accueil ou au travers de projets collectifs qui leur sont proposés.

Le projet « Cordons » questionne ce qu’est la monoparentalité et la précarité aujourd’hui. Quelles en sont les formes, les causes et les conséquences. Nous avons essayé de comprendre comment et pourquoi les femmes se retrouvent majoritairement en première ligne de la précarité.

Nous avons choisi de donner le nom «Cordons» à ce projet en raison de sa double signification symbolique et des liens qu’il exprime.

Le cordon ombilical est relié au placenta, il a un rôle nutritif, joue la fonction de communication entre le placenta et la mère. Il permet d’apporter au fœtus l’oxygène, les nutriments et l’eau dont il a besoin. Il exprime avant tout le lien entre une mère et son enfant.

L’expression «tenir les cordons de la bourse» relie à la gestion de l’argent, le contrôle des finances, et représente certaines difficultés rencontrées par les femmes sur leur chemin de vie.

Autant de rôles essentiels que les mères en situation de monoparentalité précaire doivent tenir à bout de bras, dans des conditions difficiles.

Photos : Christophe Smets

Textes : Camille Wernaers

SAKIFE

Les femmes, piliers de l’est du Congo

Les femmes des provinces Sud et du Nord-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo, sont des piliers. Piliers de leur famille, de leur communauté, d’une région martyrisée d’un pays où si peu de choses tiennent droit. Elles donnent la vie, élèvent leurs enfants, gèrent les petits et grands soucis du ménage, travaillent la terre, mènent des activités qui génèrent des revenus, étudient…

Ces piliers sont cependant fragilisés par les coups de boutoir qui leur sont portés, sapent leur assise et celle de la société.

Dans un contexte de pauvreté insigne, le manque d’accompagnement social et d’appui socio-économique condamnent une majorité de femmes de l’est du Congo à rester en permanence branchées sur l’épuisant mode “survie”.

Le Dr Denis Mukwege et d’autres acteurs moins médiatisés, lancent depuis deux décennies un cri d’alarme à propos de la propagation du fléau des violences sexuelles, dont les groupes armés congolais et étrangers usent comme d’une arme de guerre, et qui se répand à présent dans la population civile.

Au-delà de ce terrible phénomène, les femmes de la région sont, dans leur ensemble, les premières victimes de l’état de délabrement du Congo, qui restreint leur droit fondamental à avoir accès à des soins de santé de qualité.

En effet, les centres de santé sont en nombre insuffisants, souvent difficilement accessibles. Ils sont sous-équipés, en personnel, en matériel, en médicaments, comme le sont également quantités d’hôpitaux. La santé mentale reste une préoccupation secondaire, alors que les maux du corps et de l’esprit vont souvent de pair.

Les conséquences de cet état de fait sont dramatiques : faute d’avoir été traitées à temps, des pathologies graves se développent ; l’état psychologique et la situation socio-économique des femmes qui souffrent se dégradent, les rendant plus vulnérables encore.

Centre de santé Bogamanda,

2022

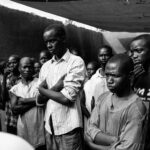

Les femmes victimes de violences sexuelles subissent souvent une double peine et se retrouvent exclues de leur communauté. La médiation est un processus d’action important

qui permet d’engager la discussion et débloquer certaines situations familiales afin de mettre fin à l’ostracisme dont ces femmes sont victimes.

Collines de Kalehe,

2022

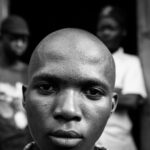

Dans l’est de la République Démocratique du Congo, les femmes qui travaillent au champ, gagnent en moyenne 1 USD par jour. Les habitants ne sont que trop conscients de la

situation précaire dans laquelle ils vivent et appellent de leurs voeux des changements que l’instabilité de la région empêchent d’advenir.

Collines de Kalehe,

2022

Le Sud-Kivu est riche de terres fertiles. Hélas, le travail aux champs est non seulement dur, peu rémunérateur et dangereux. Les femmes qui exploitent la terre se trouvent sous la menace permanente de milices armées congolaises et étrangères, voire de l’armée régulière congolaise (FARDC), qui se rendent coupables de viols.

Muganzo, Kabare,

2022

Sur la route du centre de santé Muganzo, une femme transporte le mukenzi, une cuve taillée dans le bois qui sert au brassage des bananes mûres pour produire la bière locale

kasiksi.

Centre de santé Muganzo, Kabare,

2022

L’entrée du centre de santé Muganzo affiche complet lors des journées consacrée aux consultations prénatales.

Centre de santé Bogamanda, Kalehe,

2022

Selon l’organisation onusienne OCHA, les maladies respiratoires aiguës constituent la deuxième cause de mortalité et la deuxième affection la plus répandue dans le Sud-Kivu, après le paludisme. Les zones de forte prévalence de paludisme sont essentiellement des zones de conflits armés et d’accueil de déplacés.

Centre de santé Muganzo, Kabare,

2022

L’infirmière-sage-femme écoute le cœur fœtal du bébé lors d’une consultation pré-natale. Une nouvelle maternité permettant aux femmes d’éviter « d’accoucher par terre » vient de voir le jour à Muganzo. Elle a été construite par les villageois en collaboration avec l’ONG Memisa et l’asbl Action d’Espoir. La communauté locale a réussi à mobiliser 5000 USD pour la construction, ce qui constitue une fortune pour les habitants.

Centre de santé Muganzo, Kabare,

2022

Patiente en attente de consultation médicale. Selon une étude menée par REACH en 2020, la situation en matière de santé dans la province du Sud Kivu est caractérisée par un relativement bon accès physique à des structures de santé. Dans la majorité (76%) des localités évaluées, il est rapporté que la majorité de la population se rend dans une structure de santé (centre, clinique, hôpital, etc.) pour obtenir des soins.

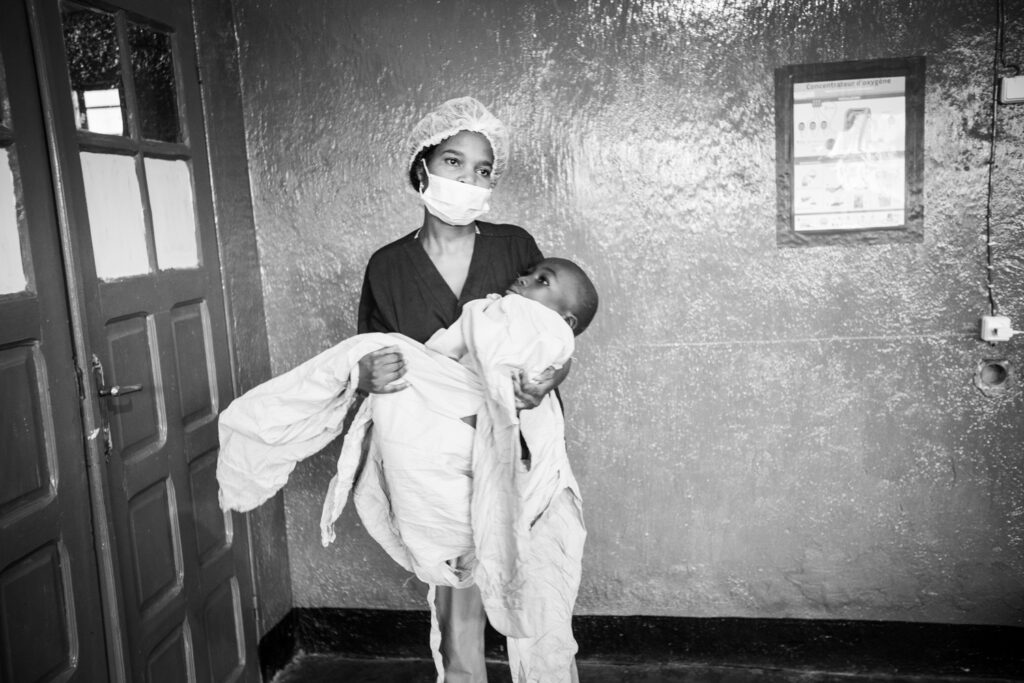

Centre de santé de Keshero, Goma,

2022

Si dans beaucoup de pays, la kinésithérapie est largement répandue, elle reste rare dans les soins du système public de santé en République démocratique du Congo. Ces rééducations sont pourtant primordiales et contribuent au bien-être des personnes. C’est un des services proposés au public du centre de santé médicalisé urbain de Keshero à Goma, à des tarifs accessibles au plus grand nombre. Hélène s’y rend trois fois par semaine avec son petit garçon trisomique Espoir, âgé de trois ans. “L’objectif est qu’il parvienne à marcher”, affirme Laetitia, la kinésithérapeute.

Centre de santé Bogamanda,

2022

A une heure trente de route de Bukavu, l’asbl Mamas For Africa a mis en place un point d’accueil et une procédure médicale qui permet d’identifier les femmes qui nécessitent des soins gynécologiques délivrés sous forme médicamenteuses ou celles qui doivent être référées à l’hôpital de Panzi pour une intervention chirurgicale.

Hôpital Général de Référence de Mubumbano,

2022

Deborah est une jeune médecin généraliste. Elle assiste à une opération pour parfaire sa formation dans le cadre d’un projet d’assistance chirurgicale mené par Médecins Sans Vacances.

Hôpital Général de Référence de Mubumbano,

2022

Une femme est en attente d’une césarienne à l’hôpital général de référence de Mubumbano.

En 2019, selon la Banque mondiale, le taux de fécondité (enfants vivants à la naissance) en RDC était parmi les plus élevés au monde avec 5,82 enfants par femme.

Le long de la route vers Kavumu,

2022

De nombreuses femmes transportent des sacs de charbon de bois trop lourds, qui constituent souvent leur unique source de revenus. La valeur d’un sac est d’environ 16 USD. A long terme le portage de charges lourdes provoque des troubles gynécologiques de type prolapsus (descente d’organes) en raison du relâchement ou de l’endommagement des structures corporelles (ligaments, muscles pelviens, tissus conjonctifs).

Centre de Santé de Mugeri, Katana,

2022

Un psychologe du Centre d’Appui Médico-Psycho-Social (CAMPS) prend en charge Georgette qui est sur le point d’accoucher. Une bouteille d’eau lui est remise pour la mettre en confiance. Le soutien psychosocial qui lui est apporté, devrait lui permettre d’accoucher dans de bonnes conditions, malgré son état dépressif.

Bagira, Bukavu,

2022

Dalia* vit seule avec ses deux enfants après avoir été abandonnée par son mari. Grâce au soutien (formation, aide matérielle, accompagnement) obtenu dans le cadre d’un programme de renforcement de la famille (PRF) mis en place par SOS Villages d’Enfants, elle a pu développer sa propre activité économique, lui permettant d’offrir la scolarité et les soins nécessaires à ses enfants.

* Nom d’emprunt

REMERCIEMENTS

Maud Adam, Aline Bahati Cibambo, Emma Bangirahe, Vital Barholere, Adélaïde Blavier, Kathryn Brahy, Guy-Bernard Cadière, Marijke Ceyssens, Marie-Noël Cikuru, Martyne Cote, Caroline de Clercq, Véronique De Keyser, Cathleen de Kerchove, Christian Dengis, Clémence Denis, Isabelle Duvigneaud, Emilie de Liamchine, Anne Dechamps, Marie Devreux, Catherine Eeckhoudt, Rémi Fabbri, Julie Godfroid, Muriel Gonçalves, Jan Goossens, Stéphanie Grisard, Françoise Grolleau, Alexandra Guillot, Françoise Hocquet, Sophie Huguenet, Alexander Jacoby, Karlien Jolie, Guy Jungblut, Crispin Kashala, An Lavens, Hubert Leclercq, Ceara Legoff, Jan Leysen, Hervé Lisoir, Christophe Loyen, Yann Mai, Pilar Martinez, Olivier Matumaini, Alejandra Mejia, Nathalie Mignano, Sandrine Morreale, Romain Mukupi, Denis Mukwege, Herman Mukwege, Kabika Mukubwa, Caroline Nallet, Murhabazi Namegabe, Patrick Ndara Bakole, Robert Ndjangala, Delphine Noël, Sifa Ntamwenge, Sophie Omari, Blaise Ombeni, Léa Paccaud, Stéphanie Pécourt, Marc Pecsteen, Daniele Perissi, Lucie Plessis, Fabienne Richard, Michel Riche, Maud Salomé Ekila, Anna Salvati, Julie Simon, Valérie Vandersmissen, Olivier Vanderveeren, Henriette van Hofwegen, Lara Youssef.

Les personnels des associations et structures de santé du Kivu, les patientes et les patients

SANGTERRA

Près de 200 défenseurs de la Terre sont assassinés chaque année pour avoir défendu leur terre et notre environnement, selon le rapport de l’ONG Global Witness. C’est à dire en moyenne 4 personnes chaque semaine. C’est 4 fois plus qu’il y a 10 ans.

Quelle est notre part de responsabilité en tant que consommateur et citoyen ?

Comment pouvons-nous agir ?

La Boîte à Images produit et réalise un projet multimédia ambitieux dans une douzaine de pays sur les défenseurs de la Terre en danger, via la création d’une vingtaine de capsules vidéo et une cinquantaine de portraits photos.

L’ensemble du projet est destiné à devenir un outil d’information et de sensibilisation au service de la société civile afin de mieux faire connaître la problématique.

Capsules Vidéo : Jean-Noël Lansival

Photos : Christophe Smets

CONTES ET LEGENDES MODERNES D’ARDENNE

Il était une fois au coeur d’une vallée ignorée de tous, une jeune femme vivant dans une forêt abandonnée, avec un monstre imaginaire…

Autant de mises à jours possibles de notre imaginaire enfantin, encouragé par nos plus belles balades au coeur de l’Ardenne profonde et délicate. Le tout emballé par des images en noir et blanc, sensées nous ramener à l’essentiel : la magie des contes.

Un projet tout nouveau tout beau en quête d’un éditeur et rien d’autre…

INVISIBLES

La Boîte à Images a décidé de partir à la rencontre de personnes déficientes visuelles qui exercent un métier ou une activité parfois étonnants au regard du handicap dont ils/elles souffrent.

Au-delà de l’image de la personne déficiente visuelle avec une canne blanche, le projet s’attache à montrer des hommes et des femmes qui travaillent, s’activent et tentent de vivre le plus normalement possible malgré leur handicap.

Une guide de musée, un avocat, un magicien, tels sont quelques uns des profils rencontrés dans leur diversité de vie et d’autonomie.

Apporter un regard neuf, bienveillant et pertinent au service de ceux qui en ont besoin, tout en visant à enrichir le lien social par une meilleure compréhension des réalités de chacun.

PEROU : ENTRE RESISTANCE ET SOLIDARITE

À Lima comme à Cajamarca, Entraide et Fraternité soutient des partenaires engagés aux côtés des plus vulnérables. Dans la capitale, Iprofoth œuvre pour une éducation populaire et participative, et Kalppa accompagne les femmes vers plus d’autonomie sociale et économique. À Cajamarca, région fortement marquée par les conflits miniers, Grufides défend les droits des communautés rurales face à l’exploitation abusive de leurs terres. Le projet des Enfants de Chibolito, également à Cajamarca, vient en aide aux enfants et familles défavorisées, en leur offrant accompagnement, écoute et perspectives de vie.

Ensemble, ces initiatives forment un réseau de résistances citoyennes où justice sociale, dignité et écologie sont au cœur des luttes. Grâce à ces partenaires péruviens, Entraide et Fraternité contribue à faire grandir l’espoir, au plus près du terrain.

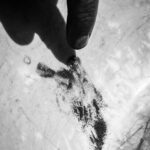

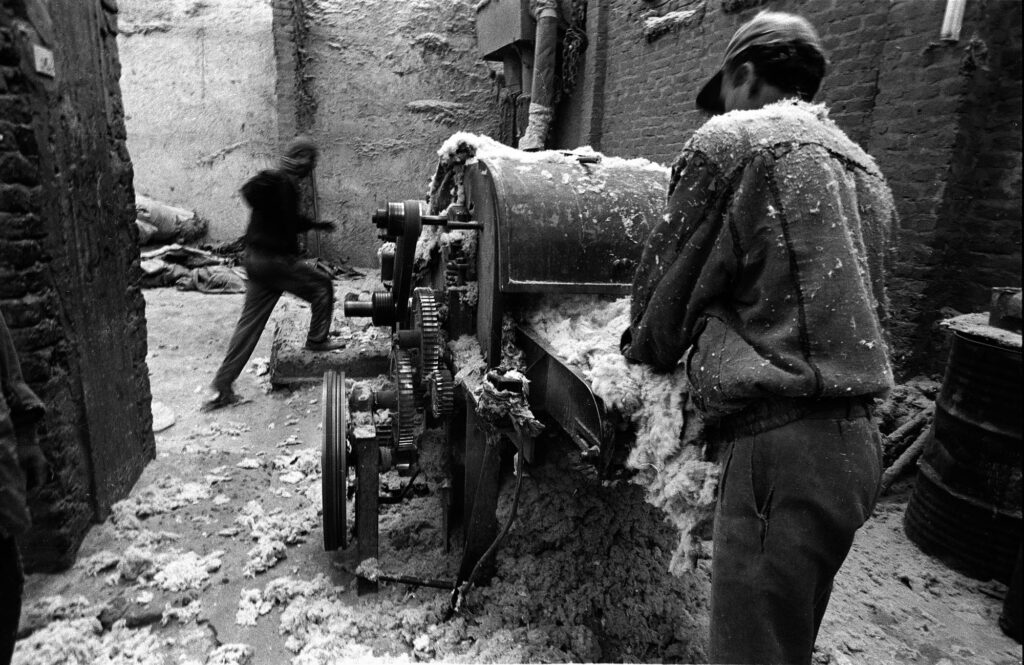

LE CHARBON EN MEMOIRE

La Belgique, et la Wallonie particulièrement, ont été concernées depuis le Moyen-âge par l’exploitation du charbon. Aujourd’hui encore de nombreuses traces matérielles et immatérielles subsistent à travers le pays. Depuis leur fermeture, les mines ont sombré quelque peu dans l’oubli, hormis une mise à l’honneur de certains charbonnages wallons en tant que patrimoine mondial de l’UNESCO.

La mine c’est le fond, l’enfermement, la douleur, le noir et la poussière. C’est aussi un père, un grand-père qui y ont travaillé longtemps. Pour éviter la misère, nourrir sa famille ou éviter d’être emmené en Allemagne comme travailleur forcé.

Plus de 30 ans après la fermuture du dernier charbonnage, que reste-t-il de ce patrimoine en Wallonie ?

Nous sommes partis à la rencontre et à l’écoute de la mémoire du charbon au travers des témoignages d’anciens mineurs et des traces de lieux, pour leur rendre un hommage solidaire et humble tel que l’était la mine. Tout en mettant en exergue le potentiel architectural et patrimonial toujours présent aujourd’hui et pouvant être réhabilité de façon durable.

Textes : Ricardo Cherenti

Photos : Frédéric Pauwels (Huma) et Christophe Smets

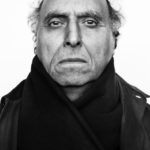

EXCISION : « MA FACON DE DIRE NON »

Aujourd’hui, refuser l’excision est encore un acte de bravoure. L’exciseuse qui enterre son couteau, la mère qui dit non à sa belle-famille, le médecin qui refuse d’être complice de la pratique : tous prennent un risque en disant « non » aux mutilations.

Nous sommes allés à la rencontre d’hommes et de femmes d’Europe (Belgique, France, Royaume-Uni) et d’Afrique (Sénégal, Djibouti, Guinée), pour voir comment, à leur façon, ils résistent à l’excision.

Le résultat est une série de 32 portraits (textes et photos), qui circulent sous forme d’une expo itinérante, afin de sensibiliser les politiques, les professionnels de la santé et de l’éducation, ainsi que tous les citoyens, ux modes de résistance contre les mutilations.

Textes : Marie Bryon – Céline Gautier

Photos : Christophe Smets

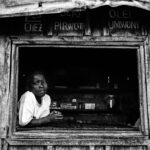

HAITI

Un an et demi après le terrible séisme qui a ravagé Haïti, Christophe Smets a pris le pouls d’une population qui se remet en marche et dévoile le travail des associations haïtiennes et le foisonnement d’initiatives émanant de la société civile. Une kyrielle de visages d’hommes et de femmes debout malgré les coups du sort.

Haïti panse toujours ses plaies mais se retrousse aussi les manches. Partout, on creuse les fondations d’un avenir meilleur.

Entre espoir et résignation, les Haïtiens ont toujours été et continuent d’être les acteurs principaux du devenir de leur pays.

Une expo en 25 photos initiée et portée par Entraide et Fraternité (entraide.be) et soutenue par Wallonie-Bruxelles International.

PAUVRETÉ DES FEMMES

La société avance au rythme des plus faibles.

A Bruxelles, capitale de l’Europe, 28 % de la population vivait en 2010 avec un risque de pauvreté. Six ans plus tard, 31 % de la ppulation est concernée. C’est énorme.

Toutes les études le confirment; la pauvreté touche d’abord les plus vulnérables : les femmes, les enfants, les personnes âgées, les isolés.

Nous avons voulu aller à la rencontre des femmes touchées par la pauvreté. A chacune d’entre elles, nous avons demandé ce qui était cher à ses yeux. A quoi rêvent-elles ? Qu’est-ce qui a encore de la valeur quand on manque du nécessaire ? Des enfants, le souvenir d’un parent, un animal, un objet qui ne vaut rien mais qui parle au coeur, un sac vide, un symbole. Voilà leur luxe.

Merci à Maria, Annick, Nathalie, Svetlana, Kaouthar, Dorothée, Philomène, Wendy, Ana Maria, Rachel, Habiba, Jessica, Patricia, Constance, Elisabeth, Fatiha, Ajsche, Widad, Mbayang, Louise, Christiane : autant de moments partagés, autour de l’essentiel.

Un projet présenté sous forme d’expo itinérante via Une vingtaine de dyptiques accompagnés de textes.

Textes : Céline Gautier

Photos : Christophe Smets

FESTIVAL DE CHONBURI : HOMMAGE AUX BUFFLES ET A LA TERRE

Chaque début octobre, à la fin du carême bouddhique, la petite ville de Chonburi, à une quarantaine de kilomètres de Bangkok, devient le théâtre d’un des festivals les plus étonnants de Thaïlande. Des centaines de paysans y convergent avec leurs buffles pour célébrer la fin des récoltes.

Dans une ambiance festive, chaque village défile en costume, rendant grâce à Bouddha et à ces animaux robustes, symboles de la culture rurale thaïe. Le clou du spectacle : des courses spectaculaires où de jeunes cavaliers montent à cru leurs buffles lancés à toute vitesse dans la poussière.

Tout autour, combats de coqs sans ergots, grillades de sauterelles, boxe thaïe et jeux traditionnels prolongent la fête.

Pendant ce week-end haut en couleurs, c’est tout un monde rural, fier de ses racines et de ses traditions, qui se donne à voir avec énergie et ferveur.

ELEPHANT NATURE PARK, UN REFUGE EN THAILANDE

En Thaïlande, si les éléphants sauvages bénéficient d’un statut protégé, les éléphants domestiques, eux, vivent souvent un véritable calvaire. Considérés comme du bétail, dressés à coups de violence, certains finissent épuisés ou battus à mort.

Depuis 1992, une femme hors du commun, Sangduen Chailert (« Lek ») se bat pour changer leur destin. Issue d’une minorité montagnarde du nord du pays, Lek a fondé l’Elephant Nature Park, un sanctuaire où ces animaux brisés sont soignés, nourris et entourés avec respect.Grâce à elle, des dizaines d’éléphants retrouvent peu à peu leur dignité et parfois même, le chemin de la forêt.

Militante infatigable, elle défend aussi les droits des femmes et des minorités. Son engagement a été salué par le magazine Time qui l’a élue personnalité asiatique de l’année en 2004.

Son combat continue, porté par une vision : celle d’un avenir plus juste pour tous.

FOLKLORE WALLON : ENTRE EVOLUTION, TRADITION ET TRANSMISSION

Patrimoine immatériel, traditions populaires, folklore, autant de termes qui définissent de multiples les manifestations qui témoignent le plus souvent d’une expression populaire et traditionnelle forte, ainsi que d’un enracinement profond dans la communauté. S’il fallait trouver un point commun à celles-ci, ce serait sans aucun doute l’implication, voire l’amour ou la dévotion que leur portent des communautés locales. Elles les entretiennent depuis parfois des siècles et pourtant, chaque année, elles semblent être vécues aussi intensément qu’au premier jour.

La diversité des activités folkloriques est telle que l’on pourrait y passer une vie à observer et documenter ce petit monde. Depuis 2007, sous le regard de Christophe Smets, La Boîte à Images documente la vie et l’évolution du folklore wallon, qui se renouvelle autant qu’il disparaît. Cela en partant à la rencontre des événements, des lieux et des gens, avec la mise en perspective de questions contemporaines comme l’inclusion, le recyclage, la préservation, le devoir de mémoire d’un monde qui change. Un regard qui se veut avant tout un témoignage tant décalé qu’ironique et bienveillant, avec la perspective de réaliser un travail de très longue haleine sur le patrimoine immatériel au XXIème siècle en Belgique francophone.

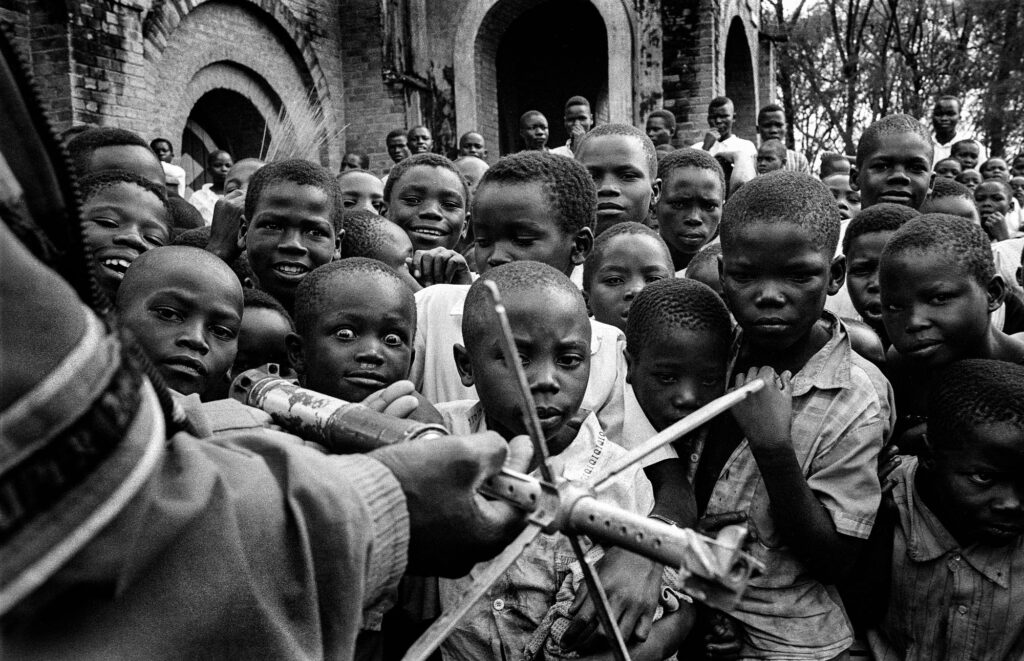

DESTINS D’ENFANTS : LE TRAVAIL DES ECOLES DE DEVOIRS

La Boîte à images a souhaité s’intéresser au travail des Ecoles de Devoirs pour une raison simple : la qualité et l’importance du travail qu’elles exercent méritait une mise en lumière. Nous nous sommes rendus dans une centaine d’EDD pour y photoraphier la vie et les visages des enfants. Plusieurs milliers, afin que l’on ne puisse plus jamais nier ou oublier leur existence.

Depuis près de 40 ans, les Écoles de Devoirs offrent à Bruxelles et en Wallonie, dans un esprit ludique et créatif, un lieu où acquérir les compétences nécessaires à la poursuite d’un parcours scolaire destiné aux enfants éprouvant des difficultés d’apprentissage.

Un livre et une expo itinérante réalisés par La Boîte à Images en partenariat avec la Fédération Francophone des Ecoles de Devoirs (ffedd.be)

Textes : Valérie Vandersmissen

Photos : Christophe Smets

LE CAMP DE DADAAB AUX FRONTIERES DE L’ESPOIR

Situé dans le nord-est du Kenya, le camp de Dadaab est l’un des plus vastes camps de réfugiés au monde.

Créé dans les années 1990 pour accueillir les victimes de la guerre civile en Somalie, il abrite aujourd’hui des centaines de milliers de personnes fuyant conflits, sécheresse ou insécurité alimentaire.

Ville tentaculaire faite de tentes et d’abris précaires, Dadaab fonctionne grâce à l’action conjointe du HCR, des ONG et des réfugiés eux-mêmes. Malgré des conditions de vie difficiles — accès limité à l’eau, à l’éducation et aux soins — la résilience des habitants est remarquable.

Entre espoir de retour et attente d’une réinstallation, le camp incarne une humanité en suspens, où naissent, grandissent et survivent plusieurs générations.

À Dadaab, l’exil est devenu un mode de vie.

FLEURS DURABLES A NAIVASHA (KENYA)

Dans la région de Naivasha, au Kenya, la culture des fleurs — notamment des roses destinées à l’exportation — connaît un tournant durable. Longtemps critiquée pour son impact écologique et social, l’industrie floricole s’oriente désormais vers des pratiques plus respectueuses : gestion raisonnée de l’eau du lac Naivasha, réduction des pesticides, recours aux énergies renouvelables et amélioration des conditions de travail.

Plusieurs exploitations certifiées adoptent une approche éthique, conciliant rentabilité et responsabilité environnementale.

Cette transition vers une floriculture durable redonne espoir aux communautés locales, qui dépendent de ce secteur pour vivre, tout en protégeant un écosystème fragile. À Naivasha, les fleurs ne sont plus seulement belles : elles portent aussi les promesses d’un développement plus juste et équilibré.

SUPPORTERS DU STANDARD DE LIEGE : LE TITRE APRES 25 ANS

Après un quart de siècle d’attente, le Standard de Liège a enfin remporté le championnat de Belgique, déclenchant une vague d’émotions intenses parmi ses supporters passionnés.

Fidèles au club dans les bons comme les mauvais moments, ces fans ont vibré au rythme des matchs, entre espoirs et frustrations. La victoire est bien plus qu’un trophée : elle symbolise la persévérance, l’attachement profond à une identité régionale et la fierté d’une communauté unie.

Dans les rues de Liège, chants, drapeaux et célébrations ont illuminé la ville, témoignant d’une ferveur populaire unique. Ce triomphe résonne comme un renouveau, nourrissant les rêves d’un avenir meilleur pour un club historique du football belge.

CHRONIQUES DU NO JOBS LAND

Douze témoins en quête d’emploi. Des témoignages qui vont à l’encontre de l’image négative du chômeur.

Etes-vous comme nous, surpris, inquiets, révoltés ? Surpris des amalgames, inquiets du colportage d’idées reçues, révoltés d’observer que tout cela contribue à faire triompher la supsicion, l’intolérance et le rejet à l’égard des personnes sans emploi.

L’OR DE MONGBWALU

À Mongbwalu, dans l’est de la RDC, l’or attise tous les espoirs.

Sur un site minier abandonné, fermé pour raisons d’insécurité, des centaines de creuseurs artisanaux — parfois des enfants — s’aventurent chaque jour dans des galeries instables, au mépris de toute règle de sécurité. Chacun espère extraire quelques grammes du précieux métal, symbole d’un avenir meilleur.

Mais l’illusion de richesse se heurte à une réalité plus sombre : la pollution des rivières, causée par l’usage massif de mercure, menace l’environnement et la santé des habitants.

Tandis que la société Ashanti Goldfields Kilo prospecte dans les collines voisines, jusqu’au cœur des villages, la ruée vers l’or continue de creuser les inégalités.

À Mongbwalu, l’or brille autant qu’il empoisonne.

LA PRISON DE BUNIA (RDC)

La prison de Bunia, en Ituri (RDC), se distingue en 2007 par des conditions de vie extrêmement précaires.

Une mutinerie y a éclaté, soulignant la tension extrême due à une surpopulation dramatique et à l’absence de ressources.

Les détenus, dont des mineurs et des femmes, sont entassés dans des cellules sans électricité dormant parfois à même le sol.

Lors des prises de vue, l’infirmerie était entièrement vide, révélant l’absence quasi totale de soins médicaux.

Face à cette situation, ce sont souvent les familles et des ONG qui doivent fournir nourriture et assistance aux prisonniers. Ce tableau dénonce les graves défaillances du système carcéral.

LES AILES DE L’ESPOIR

Aviation Sans Frontières Belgique met ses avions au service de l’humanité.

En République Démocratique du Congo, ses équipages desservent des zones isolées, souvent inaccessibles par voie terrestre. Grâce à ces liaisons vitales, ONG et personnels soignants peuvent rejoindre des régions enclavées, en appui aux populations locales.

L’organisation joue également un rôle crucial dans le transport d’enfants africains gravement malades, convoyés vers l’Europe pour y recevoir des soins spécialisés impossibles à réaliser sur place.

Chaque vol devient une promesse de vie, chaque mission un acte de solidarité. Par-delà les frontières, Aviation Sans Frontières incarne une logistique de l’espoir.

LES ORPHELINS DU SIDA EN AFRIQUE DU SUD

En Afrique du Sud, la pandémie du sida a laissé derrière elle des millions d’enfants orphelins, confrontés à la pauvreté, à l’exclusion et à un avenir incertain. Ces orphelins, souvent isolés, manquent de soutien familial et d’accès aux soins essentiels.

Plusieurs ONG et communautés locales se mobilisent pour leur offrir protection, éducation et accompagnement psychosocial. Par des programmes d’aide ciblés, ils tentent de recréer un environnement sûr et nourrissant, brisant le cercle de la vulnérabilité.

Ces initiatives visent aussi à sensibiliser les populations sur la prévention et la stigmatisation liée au VIH/Sida.

Malgré les défis immenses, l’espoir persiste grâce à l’engagement des acteurs sur place, qui œuvrent pour redonner à ces enfants un avenir digne et plein de promesses.

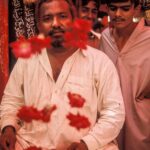

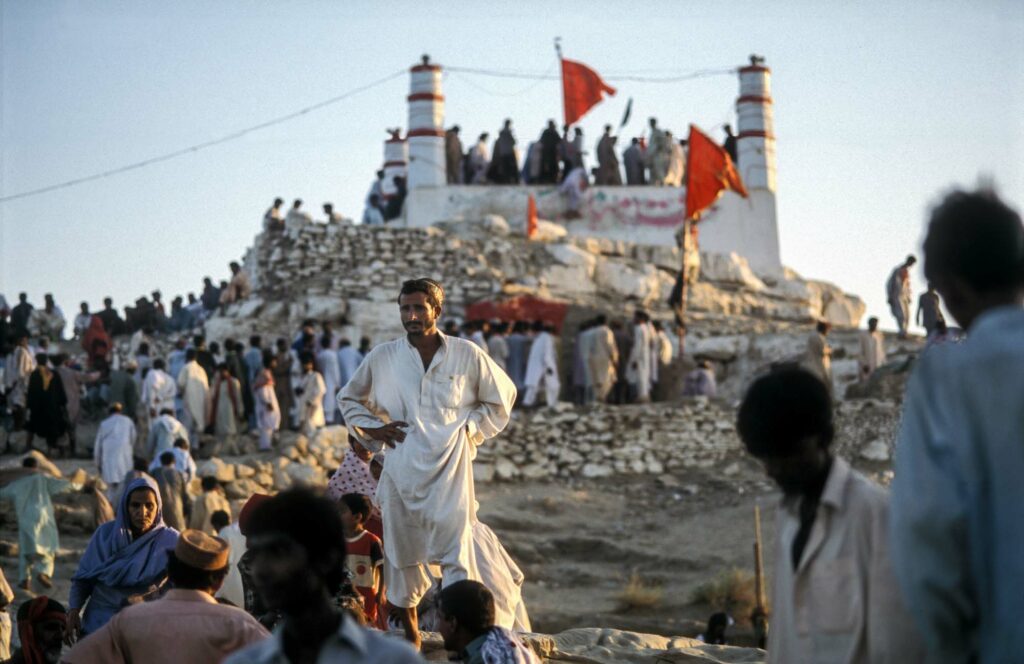

LE FESTIVAL SOUFI DE LAL SHAHBAZ QALANDAR

Chaque année au Pakistan, le festival dédié à Lal Shahbaz Qalandar réunit des milliers de fidèles dans une ambiance à la fois extraordinaire et profondément spirituelle.

À Sehwan Sharif, les célébrations mêlent musique, danse et dévotion, offrant un spectacle vibrant où les derviches tournoyants incarnent l’extase mystique soufie.

Cet événement purifiant dépasse les simples rites : il incarne une quête d’union avec le divin, une libération des âmes par le rythme et la ferveur collective. Les festivaliers, venus de tout le pays et au-delà, participent à cette expérience unique, où la musique transcende les différences et crée un espace sacré d’espoir et de paix.

Le festival de Lal Shahbaz Qalandar est un témoignage vivant de la richesse et de la puissance du soufisme.

A LA MODE AU PAKISTAN

Au Pakistan, la mode est bien plus qu’un art de paraître : elle est un terrain d’expression, de tension et de liberté. Entre héritage textile riche — broderies artisanales, tissages régionaux, coupes traditionnelles — et influences contemporaines, de jeunes stylistes osent bousculer les normes.

À Karachi ou Lahore, défilés, ateliers et marques émergentes témoignent d’une créativité vibrante, portée souvent par des femmes qui redéfinissent leur place dans l’espace public.

Mais cette modernité affichée suscite aussi des résistances : des milieux religieux conservateurs dénoncent une atteinte aux valeurs islamiques, certains événements sont censurés ou menacés.

Malgré cela, la mode pakistanaise persiste, entre audace et respect des codes culturels, dessinant un équilibre subtil entre affirmation identitaire, ouverture au monde et revendication de liberté. Un combat esthétique et politique à part entière.

D’ICI ET D’AILLEURS

En décidant de créer un projet de portraits/témoignages qui parle des « personnes d’ailleurs venues jusqu’ici », nous avons eu pour ambition de porter une nouvelle vision sur l’intégration des personnes immigrées en Belgique.

Que faut-il faire pour que nos différences soient respectées tout en offrant à chacun le loisir de conserver son identité profonde ? Comment convaincre de l’intérêt pour chacun des échanges entre les peuples et citoyens du monde ?

Ces quelques questions nous ont poussé à dialoguer avec une quarantaine de personnes venues habiter en Belgique par amour, pour fuir la guerre ou la famine, trouver une vie meilleure. Autant de belles rencontres, enrichissantes, à partager, pour réfléchir et tenter de se comprendre.

40 Portraits de personnes immigrées en Belgique.

Un projet réalisé sous la forme d’une exposition itinérante et d’un livre (Edition Couleur Livres)

Textes : Jeanouche Zafirenios

Photos : Frédéric Pauwels (Huma) et Christophe Smets

ITURI ENTRE ESPOIR ET TRAGEDIE

L’Ituri, province de l’est de la République Démocratique du Congo, est une terre de contrastes profonds. Riche en ressources naturelles, elle reste marquée par des décennies de violences intercommunautaires, de conflits armés et de déplacements massifs de population. Villages incendiés, écoles désertées, familles brisées : la tragédie y est quotidienne.

Pourtant, au cœur de cette douleur, des signes d’espoir persistent.

Des femmes reconstruisent leur vie, des jeunes s’engagent pour la paix, des associations locales et des ONG œuvrent sans relâche pour le dialogue, la justice et l’éducation.

L’Ituri avance à tâtons, entre mémoire des massacres et désir d’avenir. Malgré l’insécurité persistante, les habitants résistent, dignes et déterminés, en recherche de résilience et de vie meilleure.

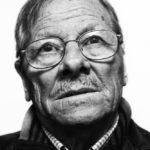

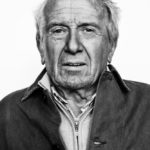

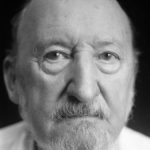

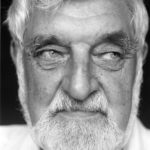

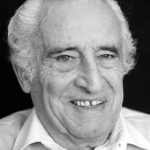

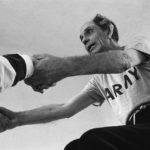

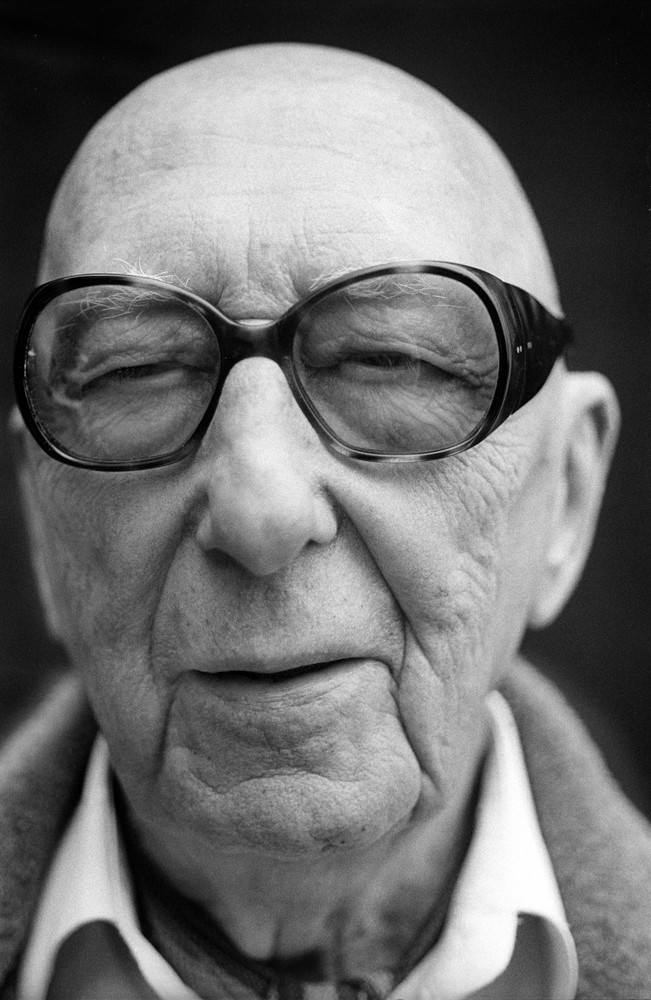

1940 – 45 : UN COMBAT POUR LA LIBERTE

Portraits et témoignages de résistant(e)s et déporté(e)s de la Seconde Guerre Mondiale en Belgique.

Le message de chacun des témoins est le même « la guerre est atroce, faisons tout pour vivre en paix ».

Le devoir de mémoire est une nécessité si l’on veut éviter de revivre avec les démons du passé. Avec le temps, le souvenir s’estompe et les « anciens » disparaissent. Avant qu’il ne soit trop tard, nous avons rencontré une cinquantaine de résistant(e)s et déporté(e)s de la seconde guerre mondiale et recueilli leur témoignage.

Un projet réalisé sous forme de livre et d’exposition, en partenariat avec les Archives de Wallonie et le Musée de la Photographie de Charleroi.

Textes et Photos : Christophe Smets

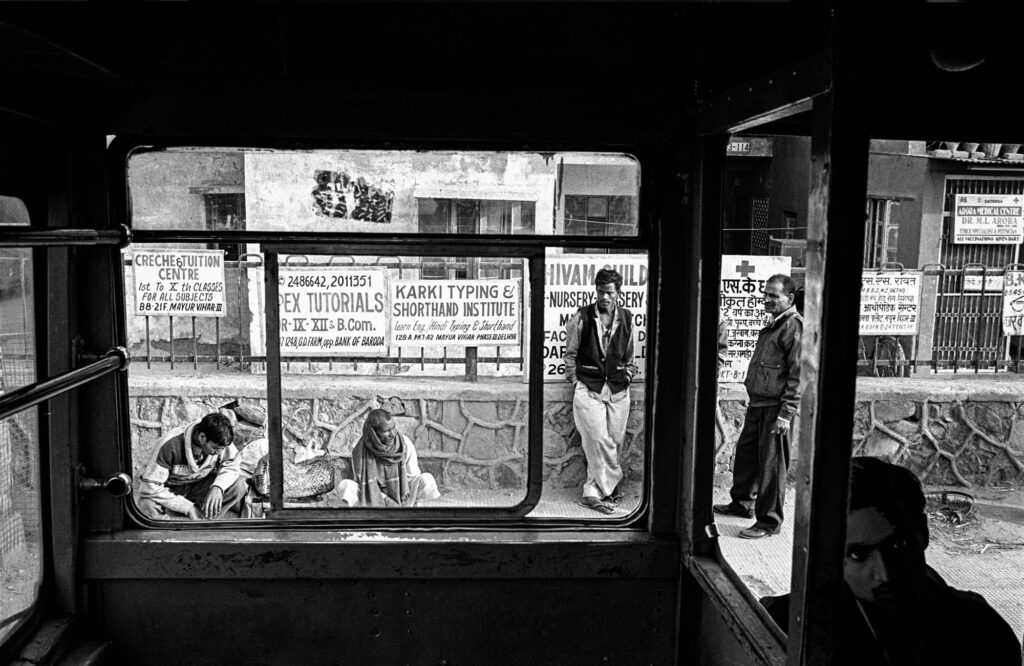

LES BUS DE DELHI

En 1999, les bus de la capitale indienne, essentiels pour transporter des milliers de personnes chaque jour, étaient aussi au cœur d’un véritable défi environnemental et sonore. Souvent vétustes et mal entretenus, ces véhicules crachaient d’épaisses fumées noires, contribuant à la pollution déjà alarmante de l’air dans la capitale indienne.

À l’intérieur, les passagers supportaient non seulement la promiscuité, mais aussi le vacarme incessant : moteurs rugissants, klaxons assourdissants et tumulte de la circulation dense. Ce bruit permanent, combiné à une qualité d’air dégradée, faisait du trajet un défi pour la santé et le moral des usagers.

Pourtant, malgré ces conditions difficiles, les bus restaient un lien vital entre quartiers populaires et centres urbains, témoignant des contradictions d’une métropole en plein essor, entre modernisation nécessaire et problèmes environnementaux persistants.

HANDICIRQUE

A l’aube des années 90, l’Ecole de Cirque de Bruxelles a créé ce projet novateur qui propose de mettre les Arts du Cirque au service de personnes souffrant d’un handicap physique et ou mental, à condition que cet outil d’expression et de créativité qu’est le cirque, contribue au bien-être et à l’épanouissement du bénéficiaire.

Chaque semaine une centaine d’enfants et d’adultes rejoignent l’école pour s’adonner aux techniques de cirque. Le défi de notre travail est de proposer des situations ouvertes et variées tenant compte des capacités de chacun, ne jamais mettre une personne en position d’échec. L’aider à progresser dans le plaisir, le rire tout en développant un climat de confiance qui suscite le respect.

Nous avons suivi le projet pendant une année pour réaliser une expo itinérante ét un livre (Editions Luc Pire).

Photos : Christophe Smets

LE CARNAVAL DE PORT OF SPAIN A TRINITÉ-ET-TOBAGO

Chaque année, le Carnaval de Trinité-et-Tobago transforme les rues en une fête débridée mêlant musique, danse et costumes flamboyants. Héritier des traditions africaines, européennes et caraïbes, cet événement est un véritable exutoire collectif où se conjuguent liberté d’expression et affirmation identitaire.

Les participants, costumés de plumes, paillettes et perles, défilent au son du calypso, du soca et du steelpan, dans une ambiance électrique et chaleureuse.

Mais au-delà de la fête, le carnaval reflète aussi les tensions sociales et politiques du pays, offrant un espace où les revendications populaires peuvent s’exprimer à travers l’art et la créativité.

Entre joie contagieuse et profondeur culturelle, le carnaval de Trinité-et-Tobago reste un moment fort de partage et de résistance joyeuse, un rendez-vous incontournable qui fait vibrer toute une nation.

LES CHIFFONNIERS DU CAIRE

Vivant dans les bidonvilles et souvent marginalisés par la société égyptienne, les chiffonniers coptes du Caire jouent pourtant un rôle fondamental.

Cette communauté, héritière d’une longue tradition, assure la collecte, le tri et le recyclage des déchets urbains, contribuant ainsi à la propreté et à la gestion des immenses volumes d’ordures de la métropole.

Malgré leur importance écologique et économique, ces travailleurs sont fréquemment stigmatisés, vivant dans la précarité et l’isolement.

Leur savoir-faire et leur persévérance restent invisibles aux yeux du grand public.

Pourtant, sans eux, le fonctionnement de la ville serait profondément perturbé. Les chiffonniers incarnent un maillon essentiel d’un système informel souvent méprisé, mais vital pour la durabilité et la vie quotidienne du Caire.

LA LEPROSERIE D’ABOU ZAABAL

La léproserie d’Abou Zaabal, située près du Caire en Egypte, incarne depuis des décennies un lieu de soins et d’accueil pour les personnes atteintes de la lèpre, maladie longtemps stigmatisée en Égypte comme ailleurs.

Malgré la quasi-élimination de la maladie grâce aux progrès médicaux, cette institution reste un symbole fort de dignité et de lutte contre l’exclusion.

Historiquement, des ONG comme ASMAE et Action Damien ont soutenu la léproserie, apportant aides médicales, matérielles et humaines. Aujourd’hui encore, ces partenariats perdurent à travers des actions de sensibilisation et de soutien aux patients et à leurs familles, contribuant à maintenir un réseau de solidarité indispensable.

La léproserie d’Abou Zaabal témoigne ainsi d’un engagement humain continu, où soin, respect et mémoire se conjuguent face aux défis persistants de santé publique.